Новости

Архив новостей за 2023 год

27.04.2024

Добрый день! Не перестаю удивляться доброте и любви к своей работе акушерского состава отделения патологии беременных, а именно прекрасным акушеркам: Завьяловой Марине Михайловне, Магамедовой Марьям Рашидовне, Тажутдиновой Мадине Абдурахмановне, Рахимовой Лилии Ильдаровне, Мулюковой Юлии Эдуардовне, Навалихиной Галине Васильевне, Шаяхметовой Лиане. Большое спасибо Вам за вашу любовь к своей работе, что, находясь в Вашем отделении, себя чувствуешь, как дома. Пусть Ваш благородный труд приносит радость и удовлетворение, вы – лучшая профессиональная акушерская команда. Желаю успехов, счастья, процветания и здоровья Всему коллективу ОПБ!

Также хочется сказать большое спасибо врачу ультразвуковой диагностики - Насртдиновой Лейсан Рузилевне. Отличный специалист своего дела, на все вопросы ответила, дала рекомендации. Процветания и благополучия Вам Лейсан Рузилевна! С Уважением ко всему коллективу ОПБ, Андрусяк В.А.

27.04.2024

Охрана труда – наши защитники трудовых прав и свобод

Важнейшее дело — охрана труда.

Без этой охраны сейчас — никуда!

Работе своей отдаём мы все силы,

И хочется, чтобы наш труд защитили.

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда. Истоки этот праздник берет со Дня памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе. Его начали отмечать в далеком 1989 году трудящиеся Америки и Канады. Таким образом они почтили память коллег, которые погибли или получили травмы на производстве. Сегодня этот день отмечают более, чем в ста странах.

Охрана труда – понятие сложное и многогранное. Оно включает в себя целый ряд элементов, механизмов и институтов: безопасность и гигиену труда, профессиональные (досрочные) пенсии и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости, режимы труда и отдыха, профессиональную подготовку кадров и медицинскую помощь. Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности работников в процессе трудовой деятельности является одной из важнейших функций государственных органов власти, работодателей и профсоюзов.

Вопросы безопасности труда всегда будут актуальными. От несчастных случаев на производстве страдает и гибнет огромное количество человек. Главные качества, которыми должен обладать специалист охраны труда – это умение разбираться в законах и правовых актах по охране труда и отслеживать изменения в них, оценивать условия труда работников, понимать, как предотвратить вероятность получения травм на рабочем месте. В перинатальном центре Нижневартовска трудятся специалисты по охране труда. Это два настоящих профессионала своего дела. Они обеспечивают безопасные условия на рабочем месте, обучают сотрудников правилам техники безопасности и ведут необходимую документацию.

Каждый из нас может внести свой посильный вклад в борьбу с травматизмом и аварийностью на рабочем месте. В нашей стране уделяется большое значение охране труда - разработаны национальная политика и программы в сфере охраны труда, а также система надзора за обеспечением соблюдения норм и правил безопасности и гигиены труда на рабочих местах. Работодатели отвечают за безопасность и гигиену труда. Работники должны соблюдать правила безопасности, не подвергать себя и коллег необоснованному риску, знать свои права и участвовать в осуществлении профилактических мероприятий.

Коллектив Нижневартовского перинатального центра поздравляет всех с праздником - Всемирным днем охраны труда! Безопасный труд - основа качественной и полноценной жизни каждого человека, а также гарант бесперебойной работы для целой организации. Желаем всем работникам мира, счастья и успешной работы без травм и аварий. Будьте счастливы и здоровы!

Интересные факты

• Появление первой европейской каски связывают с писателем Францем Кафкой. Он работал в страховой компании и стал свидетелем трагедий на работе.

• Савва Морозов был мастером социальной политики на производстве. Ему удалось снизить уровень пьянства среди своих рабочих с помощью театра, образовательных лекций, библиотеки и футбольной команды.

• Использовать оранжевые куртки в качестве спецодежды для дорожных работ предложил автор «Черного квадрата» Казимир Малевич.

26.04.2024

Век учись: врачи перинатального центра Нижневартовска непрерывно получают новые знания

Медицина не стоит на месте – это наука, которая стремительно развивается. Сегодня широко применяются технологии, которые еще не так давно представлялись чем-то фантастическим. Именно поэтому каждому врачу необходимо постоянно повышать свою квалификацию – учиться и «впитывать» в себя новые знания. Врачи перинатального центра Нижневартовска постоянно получают новые знания – поскольку в учреждении высокие стандарты оказания медицинской помощи, мы считаем, что нужно знать тренды, которые стремительно появляются в области перинатологии и смежных дисциплинах в современных реалиях.

Врачи Нижневартовского перинатального центра постоянно повышают свой профессиональный уровень – участвуют в конгрессах и конференциях различных уровней, в курсах повышения квалификации, в мастер-классах, симуляционных тренингах. Также наши специалисты следят за последними тенденциями и достижениями в перинатологии – параллельно обучаясь новым методикам лечения и медицинской помощи, как взрослым, так и самым маленьким пациентам.

Так, в Екатеринбурге в ноябре прошел VI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: Уральские чтения». Обменяться опытом, получить новые знания и навыки приехали главный врач перинатального центра г. Нижневартовска Татьяна Макарова и заведующий родовым отделением акушерского стационара Юлия Демкина. Семинар собрал более 160 ученых, которые представили 236 научных докладов. Уральские чтения - место встречи профессионального сообщества, живые дискуссии, обмен опытом в вопросах перинатальной и репродуктивной медицины, современной гинекологии и многих других аспектов этой области медицины.

Наши врачи приняли участие в работе III Всероссийского научно-образовательного конгресса «Право на жизнь», который состоялся в Москве с 17 по 19 апреля 2024 под эгидой Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинаталогии имени академика В.И. Кулакова. Отрадно, что данное мероприятие прошло в объявленный в России Год Семьи. Участников Конгресса в этом году ждали 125 докладов в 38 секционных и пленарных заседаниях, симпозиумах, круглых столах и дискуссиях. Междисциплинарный конгресс посетили врачи-акушеры-гинекологи Андрей Рогачевский и Инна Буравова, и врач-неонатолог Светлана Малкова. Свои двери для наших специалистов распахнули различные секции – по самым острым вопросам акушерства, гинекологии и неонатологии. В прошлом году этот Конгресс посетила врач-акушер-гинеколог перинатального центра Елена Ершова.

Известно, что врач – вечный студент. Он постоянно совершенствует свои знания, достигает новых высот и овладевает передовыми методиками диагностики и лечения. Так, в прошлом году специалисты перинатального центра посетили множество обучающих мероприятий. В августе в столицу отправился заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии Михаил Попович – он стал участником V Пленума Правления ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.

Все полученные знания наши специалисты используют на практике. Ведь передовые технологии, различные методики позволяют проводить точнейшую диагностику и назначать современное лечение. Так, в сентябре прошлого года главный врач Татьяна Макарова и заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Римма Гарифуллина были приглашены на XVII Общероссийский конгресс «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии», который проходил в Сочи. В рамках конгресса ежегодно вручается национальная премия «Репродуктивное завтра России», среди номинаций которой есть «Лучший перинатальный центр». По итогам «Переклички перинатальных центров-2022» лучшим в стране среди 55 участников был признан перинатальный центр г. Нижневартовска, руководитель центра привезла заслуженную награду. Так же в сентябре в подмосковном городе Красногорск прошел Всероссийский образовательный форум «Мать и дитя - 2023» - его посетили заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Елена Горкольцева, заведующий отделением патологии новорожденных Анна Богровецкая и врач-акушер-гинеколог Елена Решетова.

Осень 2023 года была богата на события. Только наши специалисты вернулись из Москвы, как тут же уехали в Тюмень. В октябре прошлого года там проходил Х Юбилейный конгресс «Перинатальная репродуктивная медицина УФО: новые реалии развития». Приняли участие в этом мероприятии и сессии для руководителей служб главный врач Татьяна Макарова и заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Елена Горкольцева. Ноябрь ознаменовался поездкой в Москву: заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Римма Гарифуллина стала участником XVI Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество».

В январе, сразу после новогодних праздников, в Москву командирована заведующая консультативно-диагностическим отделением Марина Недоризанюк. Она приняла участие в XVIII Международном конгрессе по репродуктивной медицине.

Участие специалистов в подобных конференциях неотъемлемая часть их работы. Стоит отметить, что помимо конференций в 2023 году 15 наших специалистов обучено на симуляционных циклах в ведущих научно-исследовательских центрах страны: Москва, Екатеринбург, Томск, Иваново.

Благодаря таким мероприятиям происходит важный момент – обмен опытом. Это создает прекрасную возможность для обсуждения сложных случаев, проблем и вопросов, а также нахождения их оптимального решения. Общение с коллегами помогает расширить горизонты и поделиться своим опытом, что в итоге способствует повышению качества медицинской помощи и обеспечению наиболее эффективного лечения.

25.04.2024

Три важные буквы последних лет – ДНК

Ежегодно 25 апреля отмечается Международный день ДНК. Довольно необычный праздник и отмечается он в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области. Однако дата выбрана не случайно – именно 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.А спустя 50 лет в этот же день было объявлено, что проект по расшифровке генома человека близок к своему завершению. Определение структуры человеческих генов – важный шаг для развития здравоохранения.

Так что же такое ДНК?

Физически это макромолекула, которая хранит в себе наследственную информацию, а также ДНК – это «инструкция» по развитию всего организма – условно из одной клетки. Если, например, сравнить организм человека с компьютером, то ДНК – язык программирования. Но есть небольшая поправка - биологические виды устроены намного сложнее и совершеннее самых передовых компьютеров. Все биологические виды обладают уникальной способностью деления и преобразования клетки. Фактически в ходе самовоспроизводства клетки биомасса не только материализуется сама из себя, но и физически преобразовывается под решение множества узкоспециализированных задач. А все многообразие живых видов, их форм, уникальных способностей исходит из деления одной универсальной клетки. Одно это уже уходит далеко за грань всех современных генетических достижений.

Молекула ДНК хранит биологическую информацию в виде генетического кода, состоящего из последовательности нуклеотидов. ДНК содержит информацию о структуре различных видов РНК и белков.

История открытия ДНК

Ниточка открытий тянется еще с 19 века. Фактически открытие дезоксирибонуклеиновой кислоты произошло дважды. Первым открытие совершил совершил Иоганн Фридрих Мишер в 1869 году. Будучи швейцарским биологом и физиологом, он из клеток, содержащихся в гное, смог выделить большую молекулу с высоким содержанием азота и фосфора. Свое открытие он назвал нуклеин, а позже – нуклеиновой кислотой, когда были открыты ее кислотные свойства.

А вот позже открытие ДНК уже в качестве носителя наследственной информации и не только было совершено в 1944 году. Группа исследователей, состоящая из Освальда Эвери, Колина Маклауда и Маклина Маккарти, проводила эксперименты с трансформацией бактерий и доказала, что основную роль в этом процессе играет дезоксирибонуклеиновая кислота.

ДНК в медицине

Сегодня знания о генах помогают многим людям:

• Узнать о заболевании намного раньше наступления первых симптомов. Лечение на сверхранней стадии всегда более успешно.

• Узнать свою генетику просто – для этого достаточно сделать ДНК-анализ. С помощью него вы можете понять, к каким заболеваниям у вас есть предрасположенность.

• Найти своих близких и родных. Узнать много подробностей о своем роде.

• Благодаря открытию носителя наследственной информации у медицины появился шанс побороть наследственные заболевания, которые ранее казались неизлечимыми.

В клинической практике широко применяются препараты и вакцины, при создании которых используется генная инженерия. Сегодня изучаются генетические механизмы развития самых разных заболеваний, а также поиск методов исправления вызывающих их генетических «ошибок». Анализ ДНК широко применяется в криминалистике. Он используется во время судебных процессов по признанию отцовства, а также для установления личности преступника. Изучение структуры ДНК используется в археологических исследованиях, для идентификации останков людей и животных.

Интересный факт

В России впервые День ДНК отметили 24–25 апреля 2009 года в Красноярском государственном медицинском университете. В эти дни прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику, в том числе открытые лекции для педагогов, студентов, школьников, врачей, демонстрация научных и научно-популярных видеофильмов, посвященных великим открытиям генетики.

24.04.2024

Косметический ремонт в палатах повышенной комфортности

Безопасность пациентов имеет первостепенное значение при оказании медицинской помощи - когда человек ощущает себя «как дома», то и выздоровление проходит быстрее. В 2023 году в разных отделениях Нижневартовского перинатального центра проводились плановые косметические ремонты. Они нужны для поддержания безопасной среды и уютной обстановки для пациентов. Накануне ремонт завершился в палатах повышенной комфортности в послеродовом отделении.

Молодой маме и малышу должно быть удобно те первые три-четыре дня, которые они проведут вместе в стенах роддома. В центре имеются 4 обновленные палаты повышенной комфортности для пациенток, заключивших контракт на роды. Здесь созданы максимально эргономичные условия для временного проживания для мамы и ребенка: палаты одноместные, двухкомнатные, имеют индивидуальную душевую и уборную, оснащены обеденной зоной – столом, холодильником, микроволновой печью, чайником. В палаты закуплена новая мебель и техника – телевизор, удобная специализированная кровать для женщины, а также красивая современная кроватка для новорожденного ребенка. На стенах появились красочные рисунки и вдохновляющие надписи.

Обновленный ремонт вдохнул новое настроение в послеродовое отделение, которое сияет новыми красками, чистотой и уютом, а еще – дарит радость нашим пациентам!

23.04.2024

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ, ИХ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

И РОДСТВЕННИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

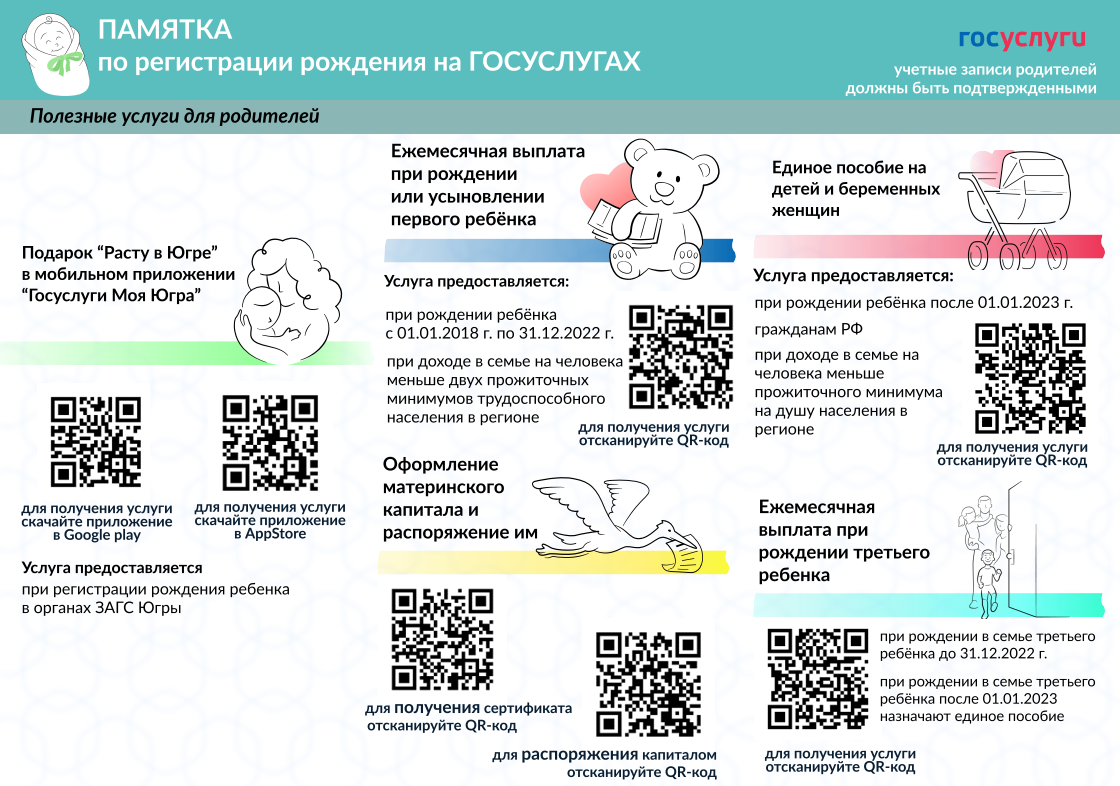

Настоящим доводим до вашего внимания памятку о мерах поддержки, предоставляемых гражданам, в том числе женщинам фертильного возраста, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

23.04.2024

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ, ИХ ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

И РОДСТВЕННИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Настоящим доводим до вашего внимания памятку о социально-трудовых гарантиях и мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, принятых на федеральном уровне и уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

23.04.2024

Иммунитет – главный защитник организма

В перинатальном центре Нижневартовска проходит Всемирная неделя иммунизации. Ежегодно она проводится во второй половине апреля по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Всемирная неделя иммунизации призвана привлечь внимание к иммунизации – ведь именно это одна из главных профилактических мер в борьбе с различными инфекционными заболеваниями.

Глобальные кампании по вакцинации, которые проводились в ХХ веке – одни из величайших достижений человечества. Благодаря таким кампаниям нам удалось почти победить полиомиелит, ликвидировать оспу и главное - обеспечить выживание и процветание большего числа детей, чем когда-либо прежде. Всего за пять десятилетий наш мир прошел огромный путь: если раньше угроза смерти ребенка от инфекции заставляла многих родителей испытывать страх, то теперь каждый ребенок – если он вакцинирован – имеет шанс выжить и успешно развиваться.

Иммунизация широко признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей из всех существующих. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от инфекционных болезней в мире. Иммунизация - одна из немногих мер, которая при очень небольших затратах обеспечивает получение больших положительных результатов для здоровья и благополучия как конкретного человека, так и всего населения в целом.

Важность иммунизации заключается не только в том, что она защищает одного конкретного человека, получившего прививку, но и в том, что иммунизация формирует так называемый коллективный (или популяционный) иммунитет. Это имеет очень большое значение, так как наличие коллективного иммунитета против инфекционных заболеваний защищает тех, кто не был вакцинирован.

Благодаря вакцинопрофилактике мы начали забывать об опасностях инфекционных болезней. А многим даже кажется, что их не существует и прививаться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок необязательно. Но это не так. Если отменить массовую иммунизацию, множество редких или исчезнувших болезней вновь распространится в ближайшем будущем. Нарушение схем иммунизации неизбежно приведет к увеличению числа восприимчивых людей и повысит вероятность возникновения вспышек инфекционных болезней. Обезопасьте себя и своих близких от инфекций! Пройдите вакцинацию сейчас и будьте здоровы!

23.04.2024

«Я приехала рожать из Сургута. Хочу сказать, что не ошиблась с выбором роддома! Во-первых, это возможность партнерских родов и абсолютно бесплатно, только за это огромное спасибо. Хочу выразить благодарность врачам, которые приняли моего долгожданного сына 6 марта 2024 года в 16-12 путем экстренного кесарево сечения. Весь персонал акушеры, врачи акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, медсестры – все просто потрясающие, душевные, отзывчивые и чуткие - профессионалы и мастера своего дела.

В послеродовом отделении - медсестры добрейшие, нежные и понимающие, а особенно – Альбина Бойкова, она просто выше всяких похвал, очень облегчала мне восстановление после операции, помогала, забирала сына к себе в блок, чтоб я поспала. А также всегда подсказывала что делать, терпеливо объясняла, и даже показывала. Спасибо всем большое, кто принимал участие в появлении моего малыша на свет – вы потрясающие!

Я искренне желаю здоровья Вам, Вашим близким и Вашим пациентам, а также успехов и благополучия в деятельности, мира, достатка, гармонии и счастья в жизни. С огромным уважением Сальникова Василина».

22.04.2024

Уважаемые пациенты, их законные представители

и родственники!

Настоящим доводим до вашего сведения информацию о режиме работы учреждения в период Праздника Весны и Труда (1 мая) и 79-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая):

Консультативно-диагностическое отделение:

27.04.2024 – с 08:00 до 19:00 (обычный рабочий день);

28.04.2024, 29.04.2024, 30.04.2024, 01.05.2024 – выходные дни;

02.05.2024, 03.05.2024 – с 08:00 до 19:00 (обычные рабочие дни);

04.05.2024, 05.05.2024 – выходные дни;

06.05.2024, 07.05.2024 – с 08:00 до 19:00 (обычные рабочие дни);

08.05.2024 – с 08:00 до 18:00 (сокращенный на 1 час рабочий предпраздничный день);

09.05.2024, 10.05.2024, 11.05.2024, 12.05.2024 – выходные дни;

13.05.2024 – с 08:00 до 19:00 (обычный рабочий день), далее – по обычному расписанию.

Структурные подразделения круглосуточного стационара: круглосуточно.

19.04.2024

Часто будущие мамочки задают вопрос – можно ли поступать в акушерский стационар на роды с маникюром и педикюром с покрытием на ногтях. Да, безусловно, ухоженные ручки – всегда красиво, но важно учесть, что с длинными ногтями и ярким покрытием не только не удобно ухаживать за новорожденным ребёнком, они могут помешать и докторам. Да, можно не отказываться от маникюра, но есть нюансы и строгие рекомендации.

Во время родов может возникнуть внештатная ситуация – и врачам важно иметь все доступные методы для оценки состояния роженицы. Запрет на покрытие на ногтях при поступлении на роды продиктован не только санитарными правилами, но и тем, что по цвету ногтевой пластины можно внешне отследить состояние роженицы: в норме ногти имеют нежно-розовый цвет, а вот синюшность пластины – признак нехватки кислорода в организме.

Разрешается красивый маникюр, но желательно без покрытия. Самым лучшим выбором перед родами будет отказаться от длины в пользу коротких натуральных ногтей. С отсутствием длины меньше риск поцарапать или инфицировать младенца. Также есть рекомендация по форме ногтей – овал или мягкий квадрат. Будьте здоровы!

18.04.2024

В гинекологическом отделении Нижневартовского перинатального центра завершился плановый косметический ремонт

Гинекологическое отделение Нижневартовского перинатального центра находится в здании, сданном в эксплуатацию в далеком 1978 году, а капитальный ремонт и реконструкция проводились в нем в последний раз в 1997 году. Здание было передано центру лишь в 2021 году, ранее оно принадлежало Нижневартовской городской больнице. Время идет и ремонт требует обновления, поэтому было принято решение о его проведении. Конечно, силами учреждения невозможно сделать капитальный ремонт, поэтому в плановом порядке, начиная с 2021 года ведутся плановые косметические работы в отделениях здания по адресу ул. Ленина д. 18/10.

На днях завершился очередной плановый косметический ремонт в гинекологическом отделении. Во время работ полностью обновили две из трех имеющихся душевых. Они стали более удобными: убрали поддоны, полностью заменили плитку - в душевой комнате стало намного светлее и просторнее. Косметический ремонт коснулся также палат, в которых лежат наши пациенты. Там обновили настенное покрытие, потолки, а также поклеили свежие обои. Были заменены окна в 10 палатах отделения. В планах продолжить ремонты в подразделениях здания гинекологии.

Ежегодно в гинекологическом отделении проходит лечение более 1500 женщин, проживающих в г. Нижневартовске и населенных пунктах Восточной медицинской зоны Югры. Сохранение репродуктивного здоровья женщины, восстановление качества ее жизни – одна из главных задач, стоящих перед специалистами гинекологического отделения. Понятие качества оказания медицинской помощи включает в себя несколько составляющих: одно из них – создание более комфортных условий для пребывания пациентов, так как если человек находится в уютной обстановлке, то и выздоровление идет быстрее.

17.04.2024

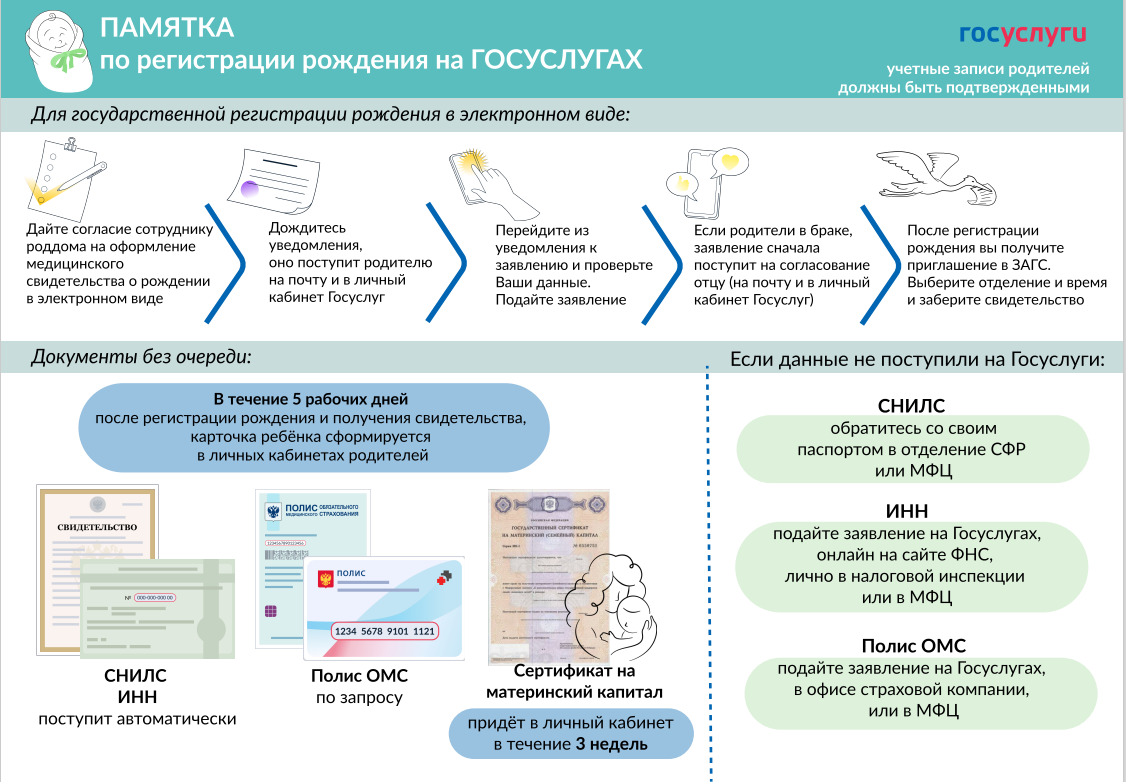

Памятка Суперсервис «Рождение ребенка». Факт рождения необходимо оформить в течение месяца со дня рождения ребенка. В настоящее время это можно сделать с помощью суперсервиса «Рождение ребенка» на сайте «Госуслуги».

17.04.2024

На страже здоровья: новое оборудование в отделении анестезиологии и реанимации

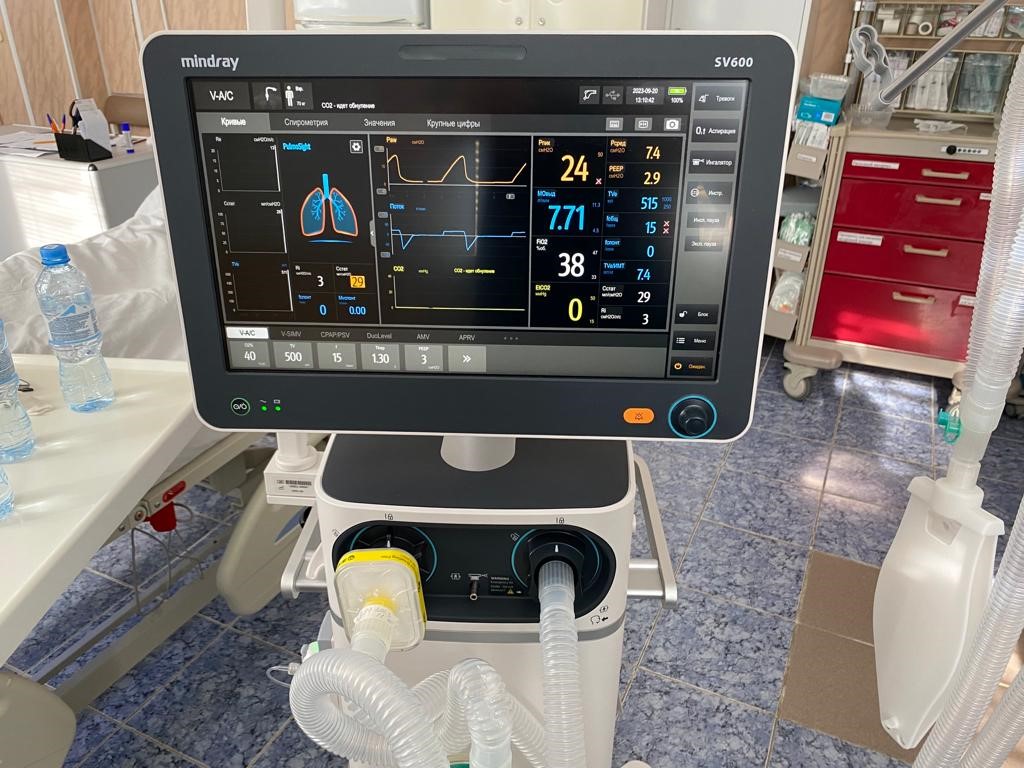

Современное качественное медицинское оборудование – одна из главных составляющих сохранения здоровья пациентов. В прошлом году в отделении анестезиологии и реанимации Нижневартовского перинатального центра появились два аппарата искусственной вентиляции легких Mindray SV600 экспертного класса и наркозно-дыхательный аппарат Mindray Wato Ex-35. На протяжении года наши специалисты активно использовали новую аппаратуру.

Современность диктует свои правила в медицине и сегодня важное требование к медицинскому оборудованию – это простота использования. И новые аппараты ИВЛ полностью ему соответствуют. Их эргономичный дизайн и интуитивно понятный интерфейс предоставляют медицинскому персоналу возможность легко и быстро выполнять вентиляцию легких. Mindray SV600 функционирует во всех режимах вентиляции с контролем по объёму и по потоку, кроме того, имеет собственные интеллектуальные расширенные режимы вентиляции, которые очень помогают врачу анестезиологу-реаниматологу в работе. В устройстве предусмотрено огромное количество параметров оценки работы аппарата и состояния пациента, что позволяет с высокой точностью индивидуально настроить его под потребности конкретного пациента.

Также в отделение анестезиологии и реанимации был закуплен наркозно-дыхательный аппарат Mindray Wato Ex-35. Прибор работает в шести различных видах вентиляции легких, предназначен для проведения общей, в том числе низкопоточной ингаляционной анестезии, может одновременно проводить мониторинг газового состава дыхательной смеси.

Уже проведено более 800 оперативных вмешательств с использованием нового Mindray Wato Ex-35 и больше 50 - с аппаратами Mindray SV600 в операционных акушерского стационара, гинекологического отделения и дневного стационара. Врачи перинатального центра отмечают, что за время использования аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательного аппарата проблем с безопасностью и качеством проводимой искусственной вентиляцией легких и проведением наркозов не было.

Вопросы безопасности в медицине были актуальны всегда и в перинатальном центре Нижневартовска им уделяется повышенное внимание – такой подход приводит к хорошим результатам – риски нежелательных событий сведены к минимуму.

Ежегодно в Нижневартовском перинатальном центре проводится более 2500 оперативных вмешательств. Врачами-анестезиологами-реаниматологами оказывается более 3000 анестезиологических пособий, при этом доля эндотрахеальных наркозов составляет всего около 12%, поскольку в практике перинатальных центров большее внимание уделяется развитию региональных методов анестезии.

16.04.2024

Что такое стресс и как с ним справляться?

Ежегодно в мире отмечается День осведомленности о стрессе. Эта дата напоминает нам, как важно помогать своему организму справляться с различными переживаниями, которые могут пагубно сказаться на здоровье. В современных реалиях ощущение тревоги плотно засело в нашем обществе, увы, но для многих такое состояние стало обыденным. Но это не значит, что к нему нужно привыкать и тем более игнорировать. Хотя, - стресс – естественная составляющая жизни любого человека. Со стрессами мы сталкиваемся везде: дома, на работе, в транспорте, да где угодно. Стресс может стать причиной различных заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 12-перстной кишки, бронхиальная астма и другие.

Что такое стресс?

Стресс – неспецифическая реакция организма на действие экстремальных факторов, какую-либо трудно разрешимую или угрожающую ситуацию. Стресс является естественной реакцией человека, которая фокусирует его внимание на возникающих в повседневной жизни проблемах или угрозах и помогает их преодолеть. Состояние стресса в той или иной степени испытывает каждый человек. Однако от того, как мы реагируем на стресс, во многом зависит наше общее благополучие.

Стресс влияет на душевное и физическое состояние человека. Умеренный стресс полезен и помогает нам выполнять повседневные задачи. Избыточный стресс может вызывать физические и психические расстройства. Обучение навыкам преодоления стресса помогает уменьшить чувство растерянности перед ситуацией и благоприятно влияет на психическое и физическое самочувствие.

Признаки стресса

Стресс затрудняет расслабление и может сопровождаться целым спектром эмоций, в том числе тревожностью и раздражительностью. Стрессовые ситуации могут также вызывать или обострять психические нарушения, чаще всего депрессию и тревожное расстройство – состояния, требующие обращения за медицинской помощью. Психические нарушения могут быть вызваны тем, что симптомы стресса приобрели постоянный характер и начали влиять на выполнение повседневных задач, в том числе связанных с работой или учебой. Симптомы хронического стресса могут включать:

• Ощущение потери контроля над собой.

• Недостаточно организованная деятельность, такая как рассеянность, принятие ошибочных решений и суетливость.

• Вялость, апатия и повышенная утомляемость.

• Расстройства сна, включая затруднения с засыпанием и раннее пробуждение.

• Раздражительность и снижение настроения, проявляющиеся в придирчивости и необоснованной критичности.

• Нарушение аппетита.

• Увеличение потребления алкоголя.

• Расстройства половой функции.

• Физические проявления, такие как головная боль, боли в мышцах и спине, изжога и повышение артериального давления.

Как справиться со стрессом?

1. Осваивайте навыки управления стрессом

Пособие ВОЗ по управлению стрессом «Важные навыки в периоды стресса» призвано помочь людям овладеть практическими навыками преодоления стресса.

2. Соблюдайте режим дня

Режим дня помогает нам правильно распоряжаться временем и чувствовать себя в состоянии контролировать ситуацию.

3. Высыпайтесь

Достаточная продолжительность сна имеет важное значение для физического и психического самочувствия. Сон восстанавливает, расслабляет и обновляет организм и способствует устранению негативных последствий стресса.

4. Общайтесь

Общение помогает улучшить настроение и ослабляет ощущение стресса.

5. Правильно питайтесь

Наше здоровье во многом зависит от того, что мы едим и пьем. Старайтесь придерживаться сбалансированного питания и принимать пищу с регулярными интервалами.

6. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями

Физические нагрузки помогают уменьшить стресс. Это может быть пешая ходьба, а также более интенсивные упражнения.

7. Ограничьте время просмотра новостей

Слишком длительный просмотр новостей по телевизору и в социальных сетях может нагнетать стресс. Ограничьте время получения новостной информации, которая повышает уровень стресса.

Необходимо помнить и о том, что избежать стрессовых нагрузок полностью просто невозможно! Именно поэтому к ним нужно быть готовыми, умея «держать удар» повседневных забот и окружающей действительности, тем более, что существуют выработанные технологии управления стрессовой нагрузкой.

10.04.2024

Только в их организме одновременно бьется два сердца

8 апреля 2024 года на базе консультативно-диагностического отделения Нижневартовского перинатального центра в рамках Дня беременных провели ряд мероприятий и устроили настоящий праздник будущим мамам: прием врача-акушера-гинеколога, познавательная лекция о здоровой беременности, викторина и вручение памятных подарков. Пришедшим в этот день беременным женщинам проводили ультразвуковое исследование плода, выслушивание сердцебиения плода аппаратом кардиомониторинга. Организована красивая фотозона, где каждая беременная женщина могла сфотографироваться на память.

Будущие мамы услышали от специалистов центра теплые слова поддержки, пожелания положительного настроя на предстоящие роды и радостной долгожданной встречи со своим малышом. Как правильно подготовиться — и морально, и физически — к появлению малыша, — об этом рассказала беременным врач-акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения Зарина Алиева.

Отметим, что в перинатальном центре г.Нижневартовска созданы комфортные условия для оказания всей необходимой медицинской помощи, как мамам, так и малышам. В консультативно-диагностическом отделении Нижневартовского перинатального центра наблюдаются беременные женщины группы высокого риска, около 600 человек ежегодно. В отделении всегда проявляют внимание и заботу к будущим мамам, и теперь, с появлением отдельного праздника, целостная забота о каждой женщине в период беременности и поддержка должны исходить со стороны всего общества. День беременных – день героинь нашего времени, вынашивающих новую жизнь.

09.04.2024

Поддержка женщин: права и гарантии

Современные реалии диктуют свои правила. Многие сферы деятельности сегодня тесно связаны между собой и перекликаются во многих вопросах. Так и сфера здравоохранения тесно связана с юриспруденцией. Работа в этой отрасли всегда требовала быстрых и точных решений, которые, как раз-таки, основаны на применении различных областей права.

В перинатальном центре г. Нижневартовска трудится 3 высококвалифицированных юрисконсульта. Специалисты занимаются вопросами организации правовой работы в учреждении: проведение юридической экспертизы документов правового характера, консультирование работников учреждения по юридическим вопросам, осуществление мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины. В рамках работы кабинета медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, наши специалисты юридического отдела проводят индивидуальные консультации беременных: разъясняют какие права и гарантии те имеют, консультируют по вопросам социальной поддержки. За первые три месяца 2024 года проведены встречи с 159 беременными женщинами. На этих консультациях разбирали многие волнующие беременных вопросы:

• социальная поддержка и гарантии для беременных женщин и детей,

• порядок обращения в органы местного управления, судебные и органы власти для решения личных вопросов,

• порядок оформления документов на ребёнка при рождении и многие другие.

Сейчас расскажем о социальных гарантиях и различных выплатах, которые положены беременным женщинам, детям и семьям. Существует несколько видов выплат, которые положены женщинам при рождении ребенка:

• ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка беременной женщине при постановке на учет в ранние сроки беременности,

• ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка женщине, имеющей ребенка в возрасте до 17 лет.

Пособие при постановке на учет на ранних сроках

Если женщина претендует на получение пособия в связи с ранней постановкой на учет по беременности, то ей необходимо обратиться в медицинскую организацию в сроке не более 12 недель. Однако это не все условия, которые должна выполнить беременная женщина. Будущей маме необходимо иметь:

гражданство Российской Федерации, а также проживать на территории России постоянно,

срок беременности - шесть и более недель,

среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, установленный на дату обращения за назначением пособия.

Пособие назначается, если у взрослых членов семьи есть заработок. Если за последние 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за назначением ежемесячного пособия, доходов нет, это должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами. К ним относится уход за ребенком до трех лет, инвалидом, пожилым человеком старше 80 лет и т.д. Несоблюдение этого правила достаточно, чтобы в пособии отказали. Женщина обязана посетить медицинскую организацию, когда наступит срок беременности 10 - 14 недель, 18 - 22 недели, 30 - 32 недели. Если она этого не сделает, выплата будет приостановлена. Однако она возобновится с месяца приостановления, если орган, выплачивающий пособие, получит информацию о посещении больницы в указанные сроки.

Размеры ежемесячного пособия

1. 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ, установленного на дату обращения за назначением пособия, - если средний доход семьи не превышает прожиточный минимум

2. 75% прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на дату обращения за назначением пособия, - если средний доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты данного пособия в размере 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения, не превышает прожиточный минимум.

3. 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ на дату обращения за назначением пособия, - если средний доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты данного пособия в размере 75% прожиточного минимума для трудоспособного населения, не превышает прожиточный минимум.

Пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка женщине, имеющей ребенка в возрасте до 17 лет

Чтобы претендовать на такое пособие, женщина должна иметь гражданство РФ, а также постоянно проживать на территории России. Кроме того, есть ряд условий, которые должны выполняться в обязательно порядке:

• женщина является одним из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка,

• у ребенка есть гражданство РФ и он постоянно проживает в России,

• среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, установленный на дату обращения за назначением пособия.

Размеры ежемесячного пособия

1. 50% прожиточного минимума для детей в субъекте РФ, установленного на дату обращения за назначением пособия, - если средний доход семьи не превышает прожиточный минимум.

2. 75% прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ на дату обращения за назначением пособия, - если средний доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты данного пособия в размере 50% прожиточного минимума для детей, не превышает прожиточный минимум

3. 100% прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте РФ на дату обращения за назначением пособия, - если средний доход семьи, рассчитанный с учетом выплаты данного пособия в размере 75% прожиточного минимума для детей, не превышает прожиточный минимум

Облагается ли ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка НДФЛ и страховыми взносами? Нет, из подобных выплат не высчитывается сумма налога, а также сумма не облагается страховыми взносами.

Поддержка семей с детьми в приоритете у государства. Беременные женщины и молодые мамы могут рассчитывать на материальную помощь из бюджета. Специалисты перинатального центра всегда стараются пойти на встречу своим пациентам и объяснить на что, когда и как они могут претендовать. Каждая встреча проходит в дружественной атмосфере, и наши юристы всегда готовы ответить на все интересующие вопросы доступным языком.

07.04.2024

Сегодня мы отмечаем важный праздник в жизни каждого человека – Всемирный День здоровья. Эту дату выбрали неслучайно, именно в этот день в 1948 году была создана Всемирная организация здравоохранения. Проведение Дня здоровья стало традицией – его отмечают с 1950 года. Здоровье – это величайшая ценность жизни – его нужно беречь и заботиться о нем.

Цель проведения Всемирного Дня здоровья – повесить интерес людей к своему собственному состоянию здоровья и рассказать, как важно его оберегать, поддерживать и дорожить им. Сегодня в нашей стране большое внимание уделяют укреплению здоровья – эта задача стала приоритетной и включена в Национальные проекты России.

Как отметить День здоровья?

Можно сделать первый шаг на встречу ЗОЖ:

-замените пешей прогулкой часть какой-то ежедневной поездки и посмотрите, как меняет все вокруг весна,

-попробуйте необычное для себя блюдо из рыбы или овощей,

-сделайте разминку из нескольких простых упражнений или найдите давно ждущий в отложенном ролик с занятиями спортом — пришло его время.

Какого бы числа ни был День здоровья официально, вы можете сделать таким любой и даже каждый день. Для этого чаще выбирайте движение, а не пассивный отдых, овощи, а не фастфуд. Попробуйте отказаться от алкоголя и курения, уделяйте время если не спорту, то хотя бы небольшим разминкам, а также диспансеризации.

Всемирный День здоровья – значимый праздник, который заставляет людей задуматься о собственном здоровье. Обязательно постарайтесь принять участие в мероприятиях, которые проводятся в этот день. Возможно, это станет толчком к тому, чтобы изменить свой образ жизни в лучшую сторону. Будьте здоровы!

05.04.2024

Первый врач в жизни малыша: День неонатолога

5 апреля не просто дата – в этот день свой профессиональный праздник отмечают первые врачи в жизни новорожденного малыша – неонатологи. Именно эти специалисты своим опытным взглядом оценивают состояние только родившейся крохи. Они знакомят маму с дочкой или сыночком, а также при необходимости мгновенно оказывают помощь, в том числе реанимационную, малышу. Врач-неонатолог - это специалист, принимающий непосредственное участие в заботе о здоровье малыша. Одно из наиболее сложных и, вместе с тем, важных направлений в их работе – выхаживание детей, появившихся на свет раньше положенного срока, то есть недоношенных. В этой профессии огромную роль играет любовь к детям. Учитывая то, что этот специалист следит за здоровьем самых маленьких деток, можно понять, насколько его работа ответственна и многогранна.

Этот праздник для перинатального центра г. Нижневартовска особенный. За 20 лет работы учреждения врачи научились выхаживать детей, рожденных на очень ранних сроках. Раньше у малыша с весом 500 граммов было мало шансов выжить, но сегодня современная медицина творит чудеса. Благодаря современным методам лечения и индивидуальному подходу к выхаживанию и лечению удается стабилизировать состояние новорожденных и избежать тяжелых осложнений перинатального периода. Врачи и медицинские сестры постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, что позволяет им оказывать качественную медицинскую помощь маленьким пациентам на самом высоком уровне.

На сегодняшний день в Нижневартовском перинатальном центре трудится 15 врачей-неонатологов, средний стаж работы которых составляет 18 лет. А многие уже более 20 лет честно и добросовестно лечат маленьких деток днем и ночью. Самый опытный неонатолог центра - врач-неонатолог отделения новорожденных Светлана Немова – в 2022 году стала победителем второго (окружного) этапа Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший неонатолог».

В отделение новорожденных ежегодно поступает более 3500 детей. Новорожденные, у которых имеются проблемы, не позволяющие выписать их домой вскоре после рождения, переводятся в отделение патологии новорожденных на второй этап выхаживания. В отделениях неонатологического стационара имеются все условия для лечения, при этом персонал старается обеспечить как детям, так и мамам, наиболее комфортные условия. Здесь работают самые ответственные, добрые и чуткие медицинские работники.

История праздника Дня неонатолога

Неонатология – раздел медицины, который изучает новорожденных - их рост и развитие, заболевания и патологические состояния. Несмотря на то что термины «неонатология» и «неонатолог» были впервые предложены американским педиатром Александром Шаффером лишь в 1960 году, наука берет свое начало из акушерства еще в конце XIX – начале XX века. В России же первые неонатологи появились сравнительно недавно – в 1987 году, а первый учебник по недоношенности был опубликован в 1922 году.

История праздника берет свое начало в России с 2014 года, когда группа родителей недоношенных и новорожденных детей обратилась к министру здравоохранения РФ с предложением установить день, посвященный неонатологам. Вскоре после этого предложения было принято решение установить 5 апреля как День неонатолога. Этот день стал символом признания и благодарности врачам-неонатологам, которые работают на передовой медицинской технологии и лечат самых маленьких и уязвимых пациентов.

04.04.2024

Витамин С: в чем его польза?

Ежегодно 4 апреля в мире отмечается День витамина С. Биологическая роль этого вещества имеет огромное значение для здоровья человека. Витамин участвует в профилактике и лечении многих болезней, активно применяется в медицине, косметологии, пищевой промышленности и даже в фотографии. Привычная нам «аскорбинка», или витамин С, была выделена в чистом виде в 1928 году венгерско-американским химиком Альбертом Сент-Дьёрди и в 1932 году американским биохимиком Чарльзом Гленом Кингом независимо друг от друга.

Аскорбиновая кислота – водорастворимый витамин, необходимый для многих биологических процессов в организме. Он не синтезируется в организме человека и накапливается в тканях в минимальных количествах, поэтому его запасы должны постоянно пополняться с пищей. Основными источниками аскорбиновой кислоты являются растительные продукты: шиповник, черная смородина, цитрусовые, зеленые овощи (особенно брокколи), томаты, картофель, перец.

При дефиците витамина С развивается заболевание под названием «цинга». Первые достоверные сведения о болезни или «морском скорбуте» относятся к началу XIII века, и касаются заболеваний среди экипажей кораблей. Историки медицины подсчитали, что с 1600 по 1800 год от цинги умерло около 1 миллиона моряков. Это превышало человеческие потери во всех морских сражениях того времени. На материке массовые заболевания цингой имели место, как правило, в изолированных местах скопления людей: осажденных крепостях, тюрьмах, удаленных поселках.

Однако то, что цинга вызывается исключительно недостатком витамина C, было доказано лишь в 1932 году. В 1933 году швейцарская компания Hoffmann-La Roche первой в мире освоила производство синтетического витамина C. В 1937 году Альберт Сент-Дьердь получил за открытие нового «вещества жизни» Нобелевскую премию.

Большинство животных и растений в состоянии самостоятельно производить витамин C из простых углеводов, и им не нужно его поступление вместе с пищей. Кроме того, при необходимости они в состоянии подконтрольно увеличивать ее производство до десяти раз. Только люди и другие высшие приматы (обезьяны), летучие мыши, морские свинки и большая южноамериканская капибара (водосвинка) в ходе эволюции потеряли способность производить свой собственный витамин C.

Функции витамина С:

• обладает мощной антиоксидантной функцией и обезвреживает свободные радикалы в клетках, защищает от оксидативного стресса,

• является коферментом многих метаболических процессов, принимает участие в образовании коллагена, биосинтезе карнитина, серотонина из триптофана, образовании катехоламинов, синтезе кортикостероидов,

• способствует всасыванию железа,

• стимулирует синтез интерферона, следовательно, участвует в процессах иммуномодулирования, помогает укреплению защитных свойств организма, усиливает иммунный ответ при инфекционных заболеваниях,

• необходим для заживления ран и роста тканей,

• участвует в метаболизме фолиевой кислоты, тирозина, фенилаланина,

• уменьшает концентрацию холестерина путем превращения его в желчные кислоты,

• способствует снижению высокого артериального давления.

Существуют данные о нейропротекторном действии аскорбиновой кислоты, в частности, о её положительном действии при преждевременном старении, профилактике возрастного снижения когнитивных способностей и болезни Альцгеймера. Курение, и стресс увеличивают потребность организма в витамине С.

При дефиците аскорбиновой кислоты нарушается формирование соединительной ткани, возникают внутрикожные, внутрисуставные и внутриполостные кровоизлияния, появляется воспаление и кровоточивость десен, боль в суставах, выпадение волос, сухость кожи, резкая слабость и утомляемость, эмоциональная нестабильность. При недостаточном поступлении в организм витамина С у детей нарушается рост костей.

Так же витамин С применим и в не медицинской отрасли:

• Пищевая промышленность: в качестве пищевых добавок Е300-E305 в роли антиокислителей и стабилизаторов окраски с целью увеличить срок хранения продуктов, замедлить ферментативное окисление напитков, предотвратить изменение цвета фруктов, овощей и продуктов их переработки;

• Косметология: используется в косметических препаратах для замедления старения, для заживления и восстановления защитных функций кожи, восстановления увлажненности и упругости кожи после воздействия солнечных лучей, для осветления кожи и борьбы с пигментными пятнами.

Интересный факт

Аскорбиновая кислота – антиокислитель, стабилизатор окраски, предохраняет фрукты и овощи от потемнения при замораживании. Поэтому самое необычное применение витамина С – в проявлении фотопленок и фотобумаг. Фотографы со стажем помнят времена, когда не было цифровых фотоаппаратов. Тогда изображение на пленке проявляли специальными растворами. Один из них – аскорбиновый аналог проявителя Видермана. Он творит чудеса: выравнивает зернистую резкость, дает богатую градацию полутонов в зависимости от степени разбавления, снимки получаются красивыми и четкими.

03.04.2024

8 апреля 2024 года на территории Российской Федерации стартует межведомственная комплексная оперативно-профилактическая акция «Чистое поколение-2024».

Акцию планируется провести в два этапа:

- с 08.04.2024 по 17.04.2024

- с 11.11.2024 по 20.11.2024

Цель мероприятия – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

03.04.2024

Знакомим вас с новым сервисом Платформы обратной связи - мобильным приложением «Госуслуги. Решаем вместе».

Новое приложение позволяет гражданам обращаться с вопросами и предложениями, проводить онлайн-опросы и обсуждения, а также следить за статусом решения своих обращений.

Скачать приложение можно в российском магазине приложений RuStore: apps.rustore.ru/app/ru.gosuslugi.pos

03.04.2024

Как и почему исследуют плаценту после родов

Плацента в период беременности играет роль посредника между матерью и растущим малышом - от ее функционирования зависит развитие и состояние плода. Через плаценту из организма женщины к ребенку поступают кислород и питательные вещества, а в обратном направлении – углекислый газ и продукты жизнедеятельности.

При доношенной беременности плацента составляет 1/6-1/7 веса плода. Зрелый послед имеет вид диска 15-20 см диаметром, толщиной 2-3 сантиметров, а пуповина имеет длину 50-70 сантиметров. При многоплодной беременности каждый из малышей может иметь собственную плаценту, либо одну на двоих.

Существует множество методов исследования плаценты и ее функции. Врачу-акушеру-гинекологу, наблюдающему беременную женщину, важно понимать, как плацента функционирует в течение беременности. При проведении ультразвукового исследования плацента обязательно осматривается, кроме того, врачом-специалистом изучается кровоток в маточных артериях и сосудах пуповины.

После рождения ребенка, в третьем периоде родов из полости матки изгоняется плацента вместе с плодными оболочками, так называемый послед. Он обязательно осматривается врачом-акушером-гинекологом, принимающим роды на предмет его целостности и состояния. Согласно приказу Минздрава России, послед подготавливается и направляется на патогистологическое исследование. Готовый результат исследования через 10 – 14 дней направляется обратно в акушерский стационар и вкладывается в историю родов. В случае течения инфекции у матери и новорожденного, по показаниям, забирается материал последа (дольки и оболочки) на бакпосев, результат которого так же через несколько дней возвращается в акушерский стационар и так же вкладывается в историю родов.

Результаты исследования плаценты позволяют подтвердить ее патологию и помогают врачам-специалистам в дальнейшей тактике ведения матери и новорожденного.

02.04.2024

«Дети дождя»: Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Они видят по-другому мир, не любят контактировать с обществом и имеют некоторые «странности» в поведении и нарушения речи. Зачастую родители и учителя принимают их за «одаренных», но имеющих свои особенности, детей. Однако врачи уже давно определили их диагноз – расстройство аутистического спектра (РАС). Ежегодно, начиная с 2007 года, мы отмечаем Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Эту дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН.

Некоторые люди не понимают и не хотят разбираться в тонкостях расстройства аутистического спектра и зачастую считают таких детей «не воспитанными», «странными». Бывали случаи, когда такие люди входили в конфликт с родителями и просили «убрать» таких малышей с детских площадок, а то они могут «заразить» их детей. Однако это далеко не так. У простого обывателя, глядя на людей с РАС, в голове может всплывать картинка из фильма «Человек дождя» и, пожалуй, все. Ежегодно в мире увеличивается количество детей с расстройствами аутистического спектра.

Аутизм – сложное врожденное нарушение в развитии. Выражается в том, что человек не испытывает потребности в общении даже с самыми близкими людьми. Дети с аутизмом не проявляют исследовательской активности, сложно поддаются обучению, развитие ребенка происходит, как правило, фрагментарно и в отдельных сферах.

Расстройства аутистического спектра – понятие, которое объединяет в себе различные формы аутизма. Умственное развитие при аутизме имеет большой разброс: заболевание может сопровождаться, как и тяжелой степенью умственной отсталости, так и нормальным уровнем интеллекта. РАС встречается не так уж редко – от 3 до 15 случаев на 10 000 детей, причем страдают им чаще мальчики, чем девочки.

Цель день распространения информации о проблеме аутизма

В этот день принято распространять максимальное количество информации о проблеме РАС. А также подчеркивать необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира. Предполагается, что 2 апреля специализированные государственные и общественные организации должны посвящать распространению информацию об этом заболевании - например, проводить лекции или выпускать буклеты, чтобы повысить осведомленность людей о РАС, объяснить и рассказать о всех тонкостях и особенностях расстройства аутистического спектра.

Что происходит с ребенком?

Причины развития аутизма до конца не изучены, но специалисты склоняются к генетической природе аутистических расстройств. Раннее выявление нарушения помогает добиться позитивных изменений поведенческих особенностей, а программы реабилитации и абилитации способствуют социализации людей с аутизмом. Какие есть явные признаки? Дети с аутизмом, начиная с первых месяцев жизни, отличаются некоторыми особенностями развития:

• Прежде всего, такой ребенок избегает всех видов взаимодействия со взрослыми: он не прижимается к матери, когда она берет его на руки, не протягивает руки и не тянется к ней, как это делает здоровый малыш, избегает прямого взгляда в глаза.

• У него часто преобладает периферическое зрение (смотрит краем глаза), он может также не реагировать на звуки, на свое имя, что часто заставляет подозревать у этих детей нарушения слуха, которых в действительности нет.

• Аутичный ребенок крайне связан собственными сложившимися стереотипами. Весь его внутренний мир зажат в жесткие рамки, выход за которые для него является трагедией.

• Речь отличается негибкостью, «сделанностью», «механистичностью», «попугайностью». Часто производит впечатление штампованности.

Как распознать аутизм?

Если вы заметили вышеперечисленные признаки в поведении своего ребенка, обратитесь за консультацией к детскому психиатру. Чем в более раннем возрасте вы начнете коррекцию развития аутичного ребенка, тем больше шансов адаптировать его к нормальной жизни.

При диагностике аутизма основным критерием является то, что это заболевание никогда не развивается у здорового ребёнка после 5 лет. Кроме того, некоторые симптомы аутизма схожи с проявлениями умственной отсталости, нарушениями речи, врожденной глухоты и регрессивного психоза. Поэтому только опытный специалист может определить действительно ли ваш ребенок страдает аутизмом.

Аутизм у детей – это заболевание, имеющее множество признаков и симптомов, причин для появления, проявления которого начинаются в самом раннем возрасте. Аутистический синдром приводит к проблемам с адаптацией в социуме. Так как ребенок (потом – взрослый человек) воспринимает мир по-своему, не как обычные люди. Вдобавок, болезнь нередко приводит к проблемам с интеллектуальным развитием. Однако дети с расстройствами аутистического спектра могут иметь и сильные стороны. Их уникальные взгляды на мир дают возможность другим людям увидеть мир с другой стороны, дети с РАС могут вырасти талантливыми и успешными людьми, которые сделают замечательные открытия для улучшения нашего мира. Новые исследования в области диагностики и лечения «детей дождя» дают этим необычным детям надежду на более успешную социальную адаптацию и даже выздоровление.

29.03.2024

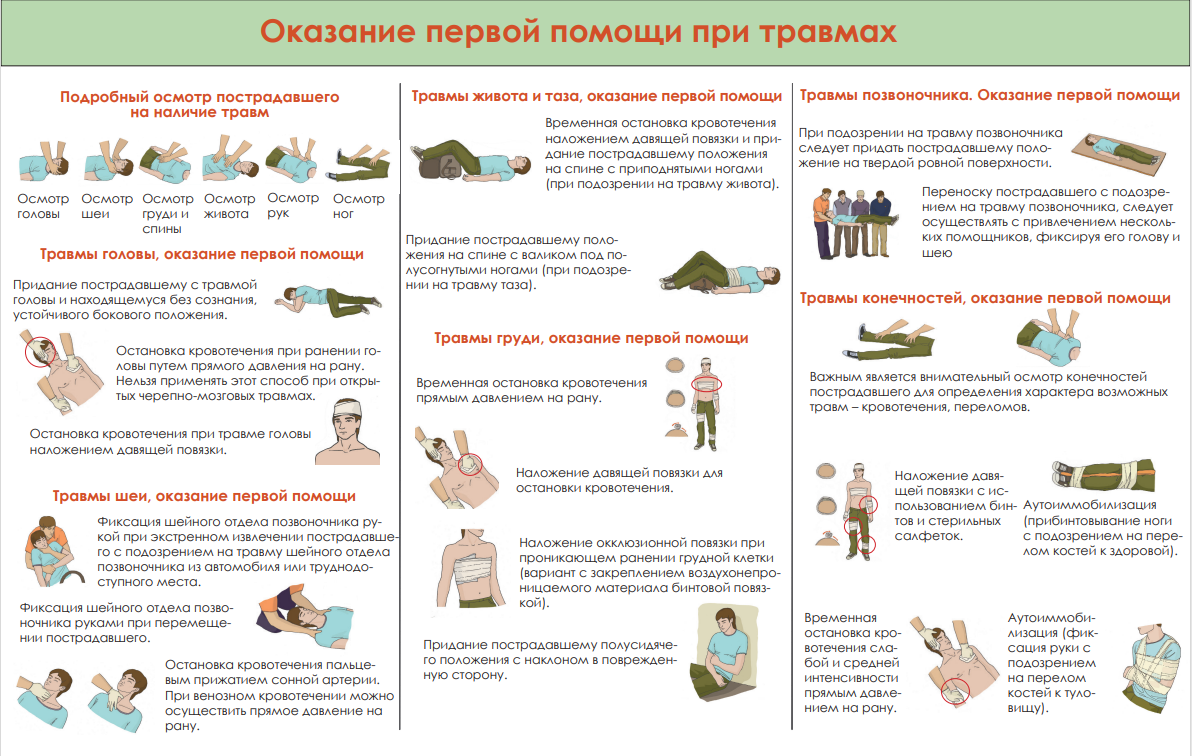

Оказание первой помощи при травмах

Пришла весна, а вместе с ней изменчивая погода – днем все тает, а к ночи вода превращается в лед. Похолодание никогда не приходит без своего спутника - гололеда. Можно поскользнуться даже на, казалось бы, чистых тротуарах. Только что вы шли и вот уже лежите. Как помочь человеку при травме, читайте ниже

Даже если ничего не беспокоит, каждой женщине рекомендуется посещать гинеколога не реже одного-двух раз в год. Профилактический гинекологический осмотр позволит убедиться, что у пациентки все в порядке или вовремя обнаружить проблемы. Гинеколог сможет выявить злокачественные заболевания на ранних стадиях, что во многих случаях позволит сохранить не только здоровье, но и жизнь. Во время приема врач проведет осмотр на кресле, пальпацию внутренних половых органов и взятие мазков. Когда нужно незамедлительно обратиться к гинекологу?

28.03.2024

В этом году перинатальный центр празднует свой юбилей – 20 лет. Много это или мало? За это время наши специалисты помогли появиться на свет почти сотне тысяч малышей. Крошки всегда находятся в заботливых руках наших профессионалов и под их чутким наблюдением. И вот, сегодня, мы хотим поделиться с вами поздравлениями с нашим праздником от самых близких коллег – Сургутского окружного клинического Центра охраны материнства и детства и Окружной клинической больницы.

Все родители, ожидающие малыша, мечтают о самом главном: чтобы ребенок родился здоровым. Периодически в наш перинатальный центр обращаются женщины с вопросом: «почему в выписке не указана группа крови и резус-фактор малыша». Такой вопрос может возникнуть, например, после беседы с другими мамочками, которые уверяют, что этот анализ делают всем и даже подкрепляют сказанные слова своими выписками, где эта информация указана. Однако это не совсем так.

Подобный анализ действительно проводится в нашем центре, но не всем малышам. Рутинно эти анализы в роддоме не проводят. А тем, крохам, у которых определили группу крови и резус-фактор обязательно вносят информацию в выписку. Такой анализ делается только в том случае, если мама имеет:

- Отрицательный резус Rh – (возможен конфликт резус-фактора).

- Первую группу крови 0 (I) – (возможен конфликт групп крови).

Однако возникает следующий вопрос – почему именно в этих случаях проводят такой анализ? Если у матери есть вышеуказанные причины, то есть риск возникновения конфликта между мамой и малышом по группе крови или резус-фактору.

Организм женщины может начать вырабатывать антитела, которые будут бороться с антигеном, который есть у плода и отсутствует у будущей мамочки. Выработка таких антител может начаться, как во время беременности, так и в процессе родов. Если такое произойдет, то начнется разрушение эритроцитов у плода или уже у родившегося малыша. Такое состояние называется гемолитическая болезнь – развивается анемия и появляется желтуха.

Именно поэтому анализ крови на группу и резус-фактор берут не у всех. Информация о параметрах крови позволяет врачам как можно скорее взять кроху под особый контроль и назначить подходящую терапию.

27.03.2024

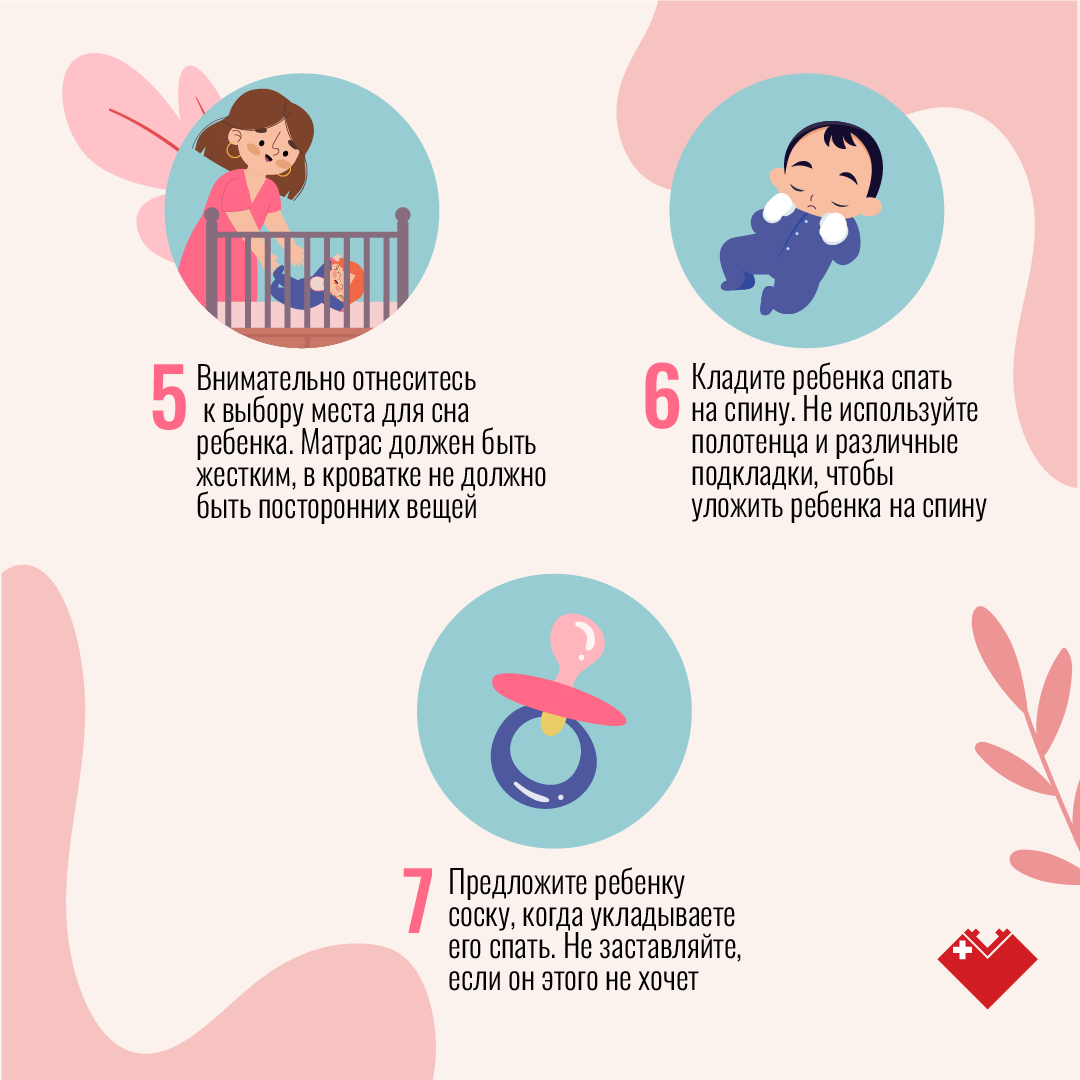

Уважаемые родители! Рождение ребенка – всегда большая радость для всех. Вы должны помнить, что соблюдение правил безопасности во всех ситуациях — это средство спасения жизни и здоровья ребенка! Берегите жизнь детей!

26.03.2024

Практика и теория: второй день конференции, посвященной 20-летию Нижневартовского перинатального центра

Теория не может существовать без практики, именно поэтому второй день III Междисциплинарной межрегиональной научно-практической конференцией «Акушерские аспекты коморбидной патологии: векторы развития перинатальной медицины», посвященной 20-летнему юбилею перинатального центра г. Нижневартовска, был проведен в двух конференц-залах: в одном шло секционное заседание «Актуальные вопросы неонатальной помощи» для неонатологов, педиатров и детских анестезиологов-реаниматологов, а во втором – симуляционный тренинг для практикующих врачей. Медицинские работники учатся всю жизнь и симуляционные обучающие мероприятия являются важнейшим инструментом современного медицинского образования. Сегодня появились и широко внедряются различные их формы: фантомы, модели, муляжи, тренажеры, виртуальные симуляторы и другие технические средства обучения, позволяющие с той или иной степенью достоверности моделировать процессы, клинические ситуации и другие аспекты, сопровождающие профессиональную деятельность медицинских работников.

В рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено проведение симуляционного обучения, с отработкой практических навыков в условиях, приближенных к реальным для специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Благодаря симуляционному обучению врачи доводят до совершенства и автоматизма манипуляционные и коммуникативные навыки.

Для участников конференции провели симуляционный тренинг по теме: «Сердечно-легочная реанимация». Первым блоком обучения стала теоретическая часть – каждый день в мире сотни человек умирают от внезапной остановки сердца. Настоящими счастливчиками можно считать тех, с кем рядом оказался человек, владеющий навыками базовой сердечно-легочной реанимации. Врач-анестезиолог-реаниматолог, руководитель научного отделения интенсивной терапии и реанимации, доктор медицинских наук, доцент из Уральского НИИ охраны материнства и младенчества Светлана Кинжалова рассказала медикам, как правильно проводится сердечно-легочная реанимация взрослому человеку. Главное в СЛР – четко знать последовательность действий и приступать к их выполнению незамедлительно, ведь в таких экстренных ситуациях дорога каждая секунда. Если не начать реанимационные мероприятия в течение первых 5 минут, это приведет к необратимым изменениям в головном мозге.

По окончании первого блока тренинга манекен взрослого человека заменили на манекен младенца, его ласково называли Ванечка. Теоретическую часть по СЛР для младенцев подготовила коллега Светланы Владимировны – врач-неонатолог, ведущий научный сотрудник, заведующий отделением новорождённых детей Уральского НИИ охраны материнства и младенчества, кандидат медицинских наук Галина Якорнова. Она рассказала, как важно вовремя начать реанимационные мероприятия, сколько времени есть у врачей, чтобы спасти ребенка, а также главное – точно оценить признаки живорождения. Она виртуозно демонстрировала на Ванечке навыки сердечно-легочной реанимации и даже предложила коллегам при проведении реанимации новорожденным шептать себе вальс – раз, два, три.

После теоретической части врачам предложили самостоятельно проверить свои навыки сердечно-легочной реанимации на манекенах, а также довести их до автоматизма – ведь во время остановки сердца помощь необходимо оказывать эффективно.

В ходе секционного заседания «Актуальные вопросы неонатальной помощи» обсуждались вопросы, крайне актуальные в работе неонатологов и интенсивистов. Модератором секции и докладчиками выступили заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, Александрович Юрий Станиславович и заведующий учебной частью кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Пшениснов Константин Викторович.

Один из докладов представил заместитель руководителя по педиатрической помощи Нижневартовского перинатального центра Виктор Агашков. Он рассказал участникам конференции о современных особенностях пассивной иммунизации РСВ-инфекции у новорожденных и детей группы высокого риска. Также Виктор Степанович затронул тему интересного медицинского случая, который произошел в его практике впервые. Доклад вызвал аплодисменты, а также бурное обсуждение в аудитории – поступило предложение опубликовать статью в научном журнале.

Следующим свой доклад представил Юрий Александрович, из Санкт-Петербуржского государственного педиатрического медицинского университета. Юрий Станиславович затронул в своем докладе тему инотропной и вазопрессорной поддержки у новорожденных. Он рассказал об эффективности различных препаратов, области их применения, а также обратил внимание на плюсы и минусы использования различных лекарственных средств.

Очень интересный и полезный доклад представил Константин Пшенистов, коллега профессора Александровича Ю.С. Он рассказал об эволюции респираторной поддержки в неонатальной интенсивной терапии. Примерно 1% всех новорожденных требует применения какой-либо из форм респираторной поддержки. Она может спасти жизнь, но совершенно ясно, что при неправильном ее использовании, может и увеличить смертность. За последние 20 лет уровень выживаемости детей, которым требуется респираторная поддержка, возрос. Тема, которую затронул Константин Викторович невероятно важна в перинатологии.

После участников ждали еще три интересных доклада, два из которых прозвучали в формате видеоконференцсвязи. На конференции выступили заместитель главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра, главный внештатный специалист неонатолог Министерства здравоохранения Московской области, доцент кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ведущий научный сотрудник отдела неонатологии и когнитивного развития ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО», кандидат медицинских наук Петрова А.С., врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» Депздрава Москвы, кандидат медицинских наук Межинский С.С. и главный врач ГБУЗ СО «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», главный неонатолог Министерства здравоохранения Свердловской области, кандидат медицинских наук Ксенофонтова О.Л. Завершилась конференция бурной дискуссией и обсуждением вопросов, связанных с охраной материнства и детства, как в нашем регионе, так и по всему Уральскому Федеральному округу.

В рамках двухдневной межрегиональной конференции почетные гости познакомились с работой службы родовспоможения города Нижневартовска. Они дали высокую оценку деятельности перинатального центра, а инновационные подходы к решению некоторых вопросов взяли себе на заметку. На гостей произвели неизгладимое впечатление высокий уровень организации поступлений преждевременных родов на 3 уровень, эффективное выхаживание и реабилитация глубоко недоношенных детей в данной территории. Было отмечено, что выживаемость глубоко недоношенных детей в Нижневартовском перинатальном центре максимально высокая.

Межрегиональная конференция, посвященная 20-летию учреждения, прошла в перинатальном центре г. Нижневартовска

В январе 2024 года перинатальный центр г. Нижневартовска отметил свое 20-летие. Это событие ознаменовалось проведением III Междисциплинарной межрегиональной научно-практической конференцией «Акушерские аспекты коморбидной патологии: векторы развития перинатальной медицины» совместно с Окружной клинической больницей г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийской медицинской академией, которая также отметила свой юбилей.

Поздравить учреждения-юбиляры собрались ведущие ученые и специалисты перинатологии и смежных дисциплин не только России, но и Беларуси. Конференцию открывали главный внештатный акушер-гинеколог и репродуктолог Минздрава России в УрФО, главный научный сотрудник, руководитель отделения ВРТ ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ Башмакова Надежда Васильевна, начальник отдела организации акушерско-гинекологической помощи Департамента здравоохранения Югры Сакова Светлана Сергеевна, Президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии БУ «Сургутский государственный университет», доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Белоцерковцева Лариса Дмитриевна, главный врач ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии ФГБОУ «Тюменский медицинский университет», главный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Тюменской области, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ Кукарская Ирина Ивановна, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Департамента здравоохранения Югры Киличева Инна Ивановна, ВРИО ректора БУ ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», доктор технических наук, доцент Нехорошева Александра Викторовна, Председатель Думы г. Нижневартовска – главный врач БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» Сатинов Алексей Владимирович, главный врач БУ «Окружная клиническая больница» Кутефа Елена Ивановна и, конечно, на правах организатора и принимающей стороны – главный врач БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» Макарова Татьяна Леонидовна.

«Мы открываем III Междисциплинарную межрегиональную научно-практическую конференцию «Акушерские аспекты коморбидной патологии: векторы развития перинатальной медицины». Я хочу сказать, что сегодня у нас здесь присутствуют многие территории Российской Федерации и самое главное – ведущие научные базы страны», - отметила главный врач БУ «Нижневартовского окружного клинического перинатального центра» Татьяна Макарова.

«Считаю большой честью принимать в Нижневартовске таких гостей, потому что конференция действительно очень актуальная. Мы находимся в том периоде развития нашей страны, когда нам ценен каждый человек и то, что на протяжении конференции вы будете изучать и обсуждать – вопросы сохранения здоровья, жизни наших женщин и детей - это очень важно», - отметил председатель Думы г. Нижневартовска Алексей Сатинов.

Приветственные и добрые слова на этом не закончились, каждый из гостей хотел внести свою лепту в открытие конференции и поздравить организаторов.

«Хотелось бы поздравить коллективы юбиляров и поблагодарить за это масштабное мероприятие – вам удалось собрать гостей не только Уральского федерального округа, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и Беларуси. Позитивная роль Югры в развитии, в том числе службы охраны материнства и детства, Уральского Федерального округа очевидна», - поделилась впечатлениями Надежда Башмакова, главный внештатный акушер-гинеколог и репродуктолог Минздрава России в УрФО.

«Много-много лет мы с вами вместе. Вся наша жизнь посвящена спасению жизни младенцев и жизни женщин и это святое наше предназначение – это наша миссия. То ли мы выбрали, то ли нас выбрали, но это происходит именно так. Мы вас поздравляем, дорогие коллеги, желаю нам всем удачи – акушерской, перинатальной, желаю продолжать жить единой семьей!», - поздравила с юбилеем коллег Президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева.

Первый день конференции стартовал необычно – для участников мероприятия ведущие специалисты Уральского НИИ охраны материнства и младенчества провели прекурс: трио воркшоп «Это случилось! Отслойка плаценты». Важная тема, которую нужно обсуждать, чтобы практикующие врачи понимали, как предотвратить печальные последствия подобной патологии. Прекурс прошел в игровой форме – докладчики в лице Давыденко Н.Б, Кинжаловой С.В. и Якорновой Г.В. доступно донесли до аудитории основные моменты, без знания которых невозможно эффективно справится с проблемой. Спикеры задавали вопросы и смотрели насколько подкованы в этой теме медицинские работники. Врачи в зале, среди которых было много специалистов Нижневартовского перинатального центра, были на высоте и отвечали на вопросы молниеносно – именно так наши специалисты выполняют свою работу: слаженно и без колебаний. Главное – командная работа!

После прекурса главный врач перинатального центра г. Нижневартовска объявила о начале пленарного заседания «Материнская и младенческая смертность в Российской Федерации – современные вызовы и пути преодоления». Первой выступила Надежда Башмакова. Она рассказала об итогах работы службы родовспоможения в Уральской Федеральном округе за 2023 год. Исходя из данных, которые представила в своем докладе Надежда Васильевна, Югра занимает лидирующие позиции по многим показателям относительно других субъектов УрФО.

Далее свой доклад об истории развития и статистике становления перинатального центра г. Нижневартовска представила главный врач учреждения Татьяна Макарова. Татьяна Леонидовна подробно рассказала путь от истоков создания центра и до сегодняшнего дня. Она рассказала о миссии центра, осветила основные статистические данные в учреждении. Свой доклад главный врач завершила на положительной ноте – в 2022 году перинатальный центр г. Нижневартовска стал лучшим среди 55 участников «Переклички перинатальных центров - 2022», одержав победу в номинации «Лучший перинатальный центр».

Президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», Лариса Белоцерковцева представила свой доклад о гестационных железодефицитных состояниях, сделала акцент на том, чем они опасны и как необходимо правильно вести таких пациенток. Лариса Дмитриевна рассказала, что по статистике у каждой третьей беременной женщины выявляется дефицит железа.

В очном формате конференцию посетило порядка 100 человек, онлайн подключилось более сотни. Первый день конференции проходил в гибридном формате: состоялось пленарное заседание и секционное заседание «Коморбидная патология: беременность и послеродовый период» для акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и других смежных специалистов. Доклады участников вызвали большой интерес у аудитории. Все участники конференции высоко оценили уровень организации мероприятия, актуальность обсуждаемых тем и возможности дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества во благо наших пациентов. Однако первый день был только началом – во втором дне конференции акушеров-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов ждал симуляционный тренинг, а неонатологов и педиатров – секционное заседание «Актуальные вопросы неонатальной помощи»: большой и интересный блок докладов по актуальным вопросам неонатологии и интенсивной терапии. По окончании первого дня конференции все участники были довольны и рассказывали, что подчерпнули много новой и полезной информации, а также освежили в памяти имеющиеся знания. Такие конференции крайне нужны и полезны.

Медицинское свидетельство о рождении выдается при рождении малыша, подтверждает факт его рождения и необходимо для получения другого важного документа - свидетельства о рождении, подтверждающего государственную регистрацию рождения ребёнка.

С 2022 года медицинское свидетельство о рождении можно оформить в электронном виде, что значительно упрощает и ускоряет процесс регистрации рождения. За 2023 год в нашем перинатальном центре выдано более 1000 таких медицинских свидетельств о рождении в электронном виде. Это быстро, удобно и совсем не сложно!

Документ поступит молодой маме в личный кабинет на портале «Госуслуги» - там будут дата и время рождения ребёнка, его рост и вес. А дальше остается только подать заявление о регистрации ребенка через суперсервис «Рождение ребенка». Вся информация автоматически будет направляться в информационную систему органов ЗАГС. А к моменту выписки мамочки с малышом – свидетельство о рождении уже будет сформировано. Это может быть свидетельство о рождении как в бумажном, так и в электронном виде.

#медицинскиедокументы #докуметы #ПеринатальныйЦентрНВ

25.03.2024

Жизнь и здоровье детей - это особая ценность нашего общества, которую мы обязаны оберегать. Водитель автомобиля управляет средством повышенной опасности, именно поэтому он должен со всей ответственностью подходить к вопросам безопасности, особенно во время управления транспортным средством.

Важно:

- соблюдать правила дорожного движения,

- использовать аккуратный стиль вождения,

- выбирать скорость автомобиля в связи с погодными условиями и состоянием дороги,

- не совершать опасных маневров,

- не отвлекаться на телефон и другие устройства при движении автомобиля,

- делать остановки для отдыха водителя каждые три часа,

- блокировать открывание дверей и окон изнутри,

- не употреблять алкоголь за двое суток до поездки,

- правильно использовать детские удерживающие системы, соответствующие возрасту ребенка,

- не позволять детям высовывать голову, руки и ноги из окон автомобиля,

- не перевозить детей на руках или коленях взрослого,

- не оставлять ребенка одного в автомобиле,

- убедиться в плотной фиксации ребенка в автокресле при перевозке его в верхней одежде.

20.03.2024

Симбиоз матери и ребенка: психологический аспект

Беременность – это чудесный и таинственный период в жизни любой женщины. Женщина, ждущая ребенка – особенно прекрасна. В это время организм будущей мамы работает за двоих, а сердце бьется чаще. Будущая мамочка не знает, как выглядит малыш, но любит его всем сердцем – каждой клеточкой.

Ребенок в утробе матери – классический пример симбиоза живых организмов. Независимо от того, находится малыш в животе матери или он уже появился на свет – ее влияние на психологическое состояние крохи очень велико. Эмоциональная связь формируется ещё на этапе беременности. В зарубежных исследованиях с помощью метода двойной электроэнцефалограммы мозговых сигналов мам и детей было доказано, что у них синхронизируются мозговые волны. Это эффект межличностной нейронной связи. Наиболее сложные патологические случаи личностных расстройств, диагностируемых в зрелом возрасте, спровоцированы поломками в системе взаимодействия «мать-дитя» на ранних стадиях развития малыша.

Часто будущим мамочкам советуют не нервничать и создавать вокруг себя благоприятный психологический климат. В научных исследованиях пренатального симбиоза выявлено, что к 5 месяцу внутриутробного развития плод чувствует эмоциональное состояние матери. Если мама тревожится - он это почувствует, хотя еще и не может определить с чем эта тревога может быть связана, воспримет ситуацию как угрожающую для себя и среагирует на нее.